|

|

執行役員 技術本部 副本部長

米山 正敏さん

技術管理部 主管

中村 則之さん

1915年創業、100年の歴史を持つ自動車用ランプのトップメーカー。国内6割、グローバルでは2割のシェアを誇り、国内のみならず海外からも高い信頼と評価を得ている。自動車以外にも、鉄道車両、航空・船舶などトランスポートのあらゆる分野において、先進の照明機器を開発・生産している。

訪れたのは、小糸製作所静岡工場。ここは、小糸製作所の主力工場であると同時に、最先端のランプを開発する技術センターがあります。

その技術センターのショールームにずらりと並べられた、ヘッドランプとパネルの数々。ランプの種類と長い歴史に圧巻。では、まずは現在使われている自動車用ランプの種類を見てみましょう。

夕暮れ以降、走行する車のヘッドランプを見てみましょう。見ていると、黄色っぽい光を放つ車と、青白い光を放つ車の2つあるのが分かりますね。意外と知られていませんが、現在販売されている車のヘッドランプは、実は3種類の光源の違いがあるのです。

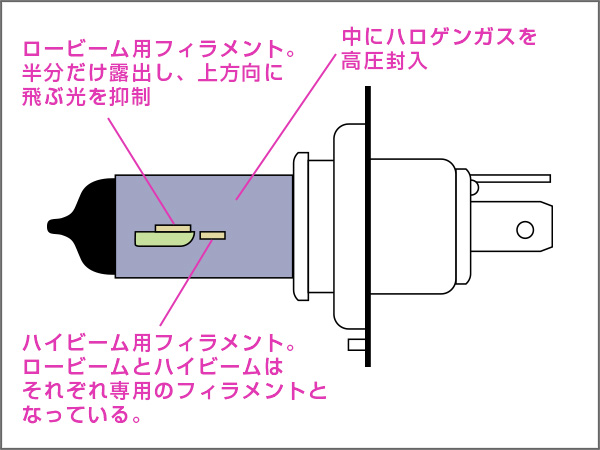

1.ハロゲンランプ

電球内部に窒素やアルゴン、ハロゲンガスを封入して、フィラメントに通電した際に発光する光を利用したランプよ。街で一番良く見かけるランプね。黄色みがかった光が特徴なの。1978年からハロゲンヘッドランプの生産をはじめ、1982年にはハロゲン電球の生産も開始したの。現在も国内生産台数の約6割を占めているんですって。

寿命 約3年(1000時間)

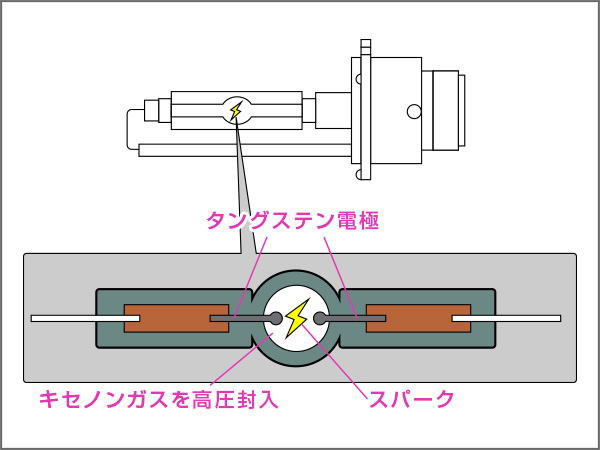

2.ディスチャージランプ(HID/High Intensity Discharge Lamp)

アーク放電を利用して発光するの。青みがかった白色が特徴ね。ハロゲンヘッドランプに比べて明るく、長寿命だから人気があるわ。現在、国内生産台数に占める割合は約3割だって。

寿命 約5年(2000時間)

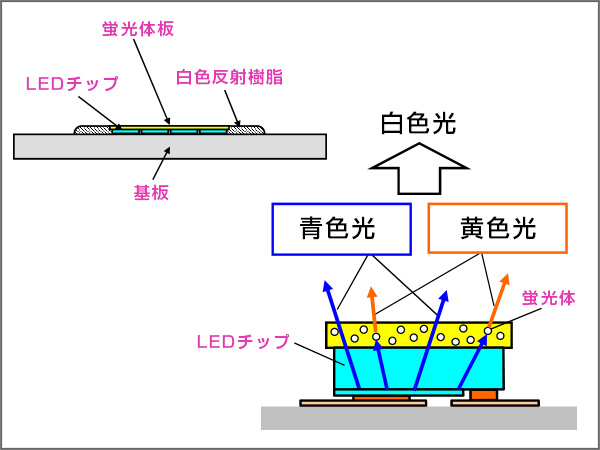

3.LEDランプ

高出力白色LED(発光ダイオード)を採用しているの。ハロゲンヘッドランプやディズチャージヘッドランプよりも明るく、点灯速度が速いから、ドライバーの視認性向上が期待できるみたい。省電力・長寿命で地球環境にもやさしい、最新のランプね。国内生産台数に占める割合はまだ1割程度だけど、今後はLEDの占める割合が増えていくことが予想されるんですって。

寿命 約15年(10000時間)

2007年 世界初 LEDヘッドランプ

画像提供:小糸製作所

自動車用のランプの歴史を、小糸製作所の社史に沿って見ていきましょう。

1912年 フレネルレンズの国産化に成功

小糸製作所の創業者である小糸源六郎さんがフレネルレンズの国産化に成功!最初は、鉄道信号用でした。フレネルレンズという言葉はなじみがない方がほとんどだと思いますが、発明したフランスの物理学者・フレネルの名前がその由来。灯台など、遠くまで明るい光を送るレンズは大きく重くなってしまうので、球面レンズの表面を細かく分割して厚みを減らし、軽量化したレンズです。

1957年 オールグラスシールドビーム誕生

そしていよいよ、自動車用のランプの登場。モータリゼーション黎明期のランプは、レンズも反射鏡もすべてガラスでできている、大きな電球のようなランプ。光源の発熱温度が高いため、当時はガラスでないと対応ができなかったの。昭和30~40年代は、どの車もこのランプを搭載。小糸さんでは、2006年に打ち切られるまで生産累計4億3000万個に達したロングラン製品でした。長い間、お疲れ様でした。

そしていよいよ、自動車用のランプの登場。モータリゼーション黎明期のランプは、レンズも反射鏡もすべてガラスでできている、大きな電球のようなランプ。光源の発熱温度が高いため、当時はガラスでないと対応ができなかったの。昭和30~40年代は、どの車もこのランプを搭載。小糸さんでは、2006年に打ち切られるまで生産累計4億3000万個に達したロングラン製品でした。長い間、お疲れ様でした。

1981年 樹脂製レンズ登場!

トヨタ カリーナ 1981年

トヨタ カリーナ 1981年

高温になるレンズの素材は、ガラスしか対応できない時代が長く続いたんだけど、高温に耐えられるポリカーボネート樹脂と、この樹脂の「傷つきやすい」、「太陽(紫外線)に弱い」という問題点を克服するハードコート塗料の開発により、樹脂レンズ化に成功したの。ガラスからポリカーボネートになることで成形しやすくなって、重量も1/4に軽量化。さまざまなデザインのランプが作れるようになったの。

1984年 さらに世界初! オール樹脂ヘッドランプ誕生!

トヨタ ソアラ 1984年

トヨタ ソアラ 1984年

さらに、いままでは鉄板を成形して作っていた反射鏡も樹脂に置き換えることでデザインの自由度が広がったの。各自動車メーカーによって異なる、さまざまな形状のランプが登場するようになり、ターンシグナルランプ(ウィンカー)や、ポジショニングランプ(スモールライト)をヘッドランプと一体化したコンビネーション化が進行したの。ランプ周りが一つになって、すっきりりりしい印象のランプになったのよ。いまでは、コンビネーションランプではない車は、クラッシクカー以外ではなかなか見れないわ。

1996年 ディスチャージヘッドランプ 誕生

日産 テラノ 1996年

日産 テラノ 1996年

現行ランプのひとつ、ディスチャージヘッドランプ(HID)が登場したわ。発光体がタングステンのフィラメントだったランプの歴史にとって、放電で発光させる画期的なランプとして脚光を浴びたの。青い光がカッコいいと若いコに人気だったわ。

2007年 またまた世界初! LEDヘッドランプ誕生

トヨタ レクサス LS600h 2007年

トヨタ レクサス LS600h 2007年

LEDは、今では家電ではすっかり普及した光源だけど、車に採用するのは大変だったの。でも、技術革新により十分な明るさがLEDでも確保できるようになり、さらに法改正もあって、現在では、高級車をはじめ、小型車・軽自動車にも採用が広がってきているわ。省電力だし長寿命だし、ゆくゆくはすべてのヘッドランプがLEDになっちゃうかもね。

霧発生時に使用するランプです。取り付け位置が低いため、霧の中で乱反射しないのが特徴で、濃霧の中で、前走車に存在を知らせるためのランプとしても効果的です。また、フォグランプは照射角が広いため、路肩や道路の凹凸が見やすくなるなどのメリットもあります。

霧発生時に使用するランプです。取り付け位置が低いため、霧の中で乱反射しないのが特徴で、濃霧の中で、前走車に存在を知らせるためのランプとしても効果的です。また、フォグランプは照射角が広いため、路肩や道路の凹凸が見やすくなるなどのメリットもあります。

こちらの車はフォグランプも点灯しています。ヘッドランプより下、バンパー部分に設置されていて、低い位置から路面を照らします。

LEDヘッドランプなら、とても寿命が長いのでまず切れる心配はありません。ハロゲンヘッドランプおよびディスチャージヘッドランプは、点消灯が寿命に影響することはありますが、それはとても些細なレベル。そうすることで寿命が何年も縮んでしまうということはありません。

LEDヘッドランプなら、とても寿命が長いのでまず切れる心配はありません。ハロゲンヘッドランプおよびディスチャージヘッドランプは、点消灯が寿命に影響することはありますが、それはとても些細なレベル。そうすることで寿命が何年も縮んでしまうということはありません。

ランプカバーで使われるポリカーボネートという樹脂は、紫外線と傷にとても弱い素材なため、保護するコーティングをしています。そのコーティングも、太陽光の紫外線や熱などの影響で、経年により、くすみや黄ばみが徐々に発生してきてしまいます。そのため、紫外線を浴びせないことがポイントです。カバーを磨くドライバーさんがいますが、それはコーティングを傷つけて逆効果。

ランプカバーで使われるポリカーボネートという樹脂は、紫外線と傷にとても弱い素材なため、保護するコーティングをしています。そのコーティングも、太陽光の紫外線や熱などの影響で、経年により、くすみや黄ばみが徐々に発生してきてしまいます。そのため、紫外線を浴びせないことがポイントです。カバーを磨くドライバーさんがいますが、それはコーティングを傷つけて逆効果。

もちろん当社でも、ハードコート塗装の高耐久化について、日々、研究・開発による改良を続けており、最新のハードコート塗装では格段にレベルアップしています。

経年でランプカバーが濁ってきてしまうことも。写真は2002年式乗用車のヘッドランプ

ランプは、内部に水が入って故障したり、曇ったりしないように、ランプカバーとボディをしっかりと密着させる必要があります。一度接着させたら二度と剥がれない、強力な接着剤を使っているため、カバーだけの交換ができず、ユニットごとの交換となってしまいます。

ランプは、内部に水が入って故障したり、曇ったりしないように、ランプカバーとボディをしっかりと密着させる必要があります。一度接着させたら二度と剥がれない、強力な接着剤を使っているため、カバーだけの交換ができず、ユニットごとの交換となってしまいます。

ランプユニットを手に説明してくれた米山さん。机においてあるのは、コンビネーションランプ。ご覧の通り、ロービームもハイビームも、スモールライトもウィンカーも、すべて一体になっているのでユニットごとの交換しかないんだそうです。

ディスチャージヘッドランプやLEDヘッドランプは、青みがかった白い光で、輝度が高いのは事実ですが、眩しく感じるのは「レベリング」調整がズレていることが原因です。レべリングとは、ロービームのときに、対向車などに眩惑を与えないように、光が下を向くように調整する機能です。上方向に行く光を下げ、対向車のドライバーの目に光が入らないようにします。

ディスチャージヘッドランプやLEDヘッドランプは、青みがかった白い光で、輝度が高いのは事実ですが、眩しく感じるのは「レベリング」調整がズレていることが原因です。レべリングとは、ロービームのときに、対向車などに眩惑を与えないように、光が下を向くように調整する機能です。上方向に行く光を下げ、対向車のドライバーの目に光が入らないようにします。

壁に書かれた2本の横線のうち、上の線がランプ光源と同じ高さ。ランプ光源よりカットオフラインが下に来ているので、この車のロービームは下向きになっていることがわかります。

ヘッドランプ内に組み込まれているリング状に光る部品ですね。

ヘッドランプ内に組み込まれているリング状に光る部品ですね。BMWなどのものは、車幅灯として機能しています。

N-ONEは、スモールライトが丸く光る「イカリング」。「導光リング」が正式名称で、LEDだからなせるワザだそうです。

本当のイカリング