特に夜間は、若い時に比べて見えにくくなるため、事故にもつながる可能性があります。年齢を重ねると若い頃と比べて見え方はどのように変わってしまうのでしょうか。一般財団法人日本自動車研究所(JARI)で、長く視認性の研究を行ってきた主任研究員・橋本博さんにお話をうかがいました。

(人口統計出典:国立社会保障・人口問題研究所ホームページ「日本の将来推計人口」)

橋本博さん

<略歴>

1993年4月 財団法人日本自動車研究所入所

2009年4月 主任研究員

2010年4月 安全研究部予防安全グループ長

主な研究内容

灯火器などの視認性、運転視界、運転姿勢、高齢者の運転行動、交通安全教育など

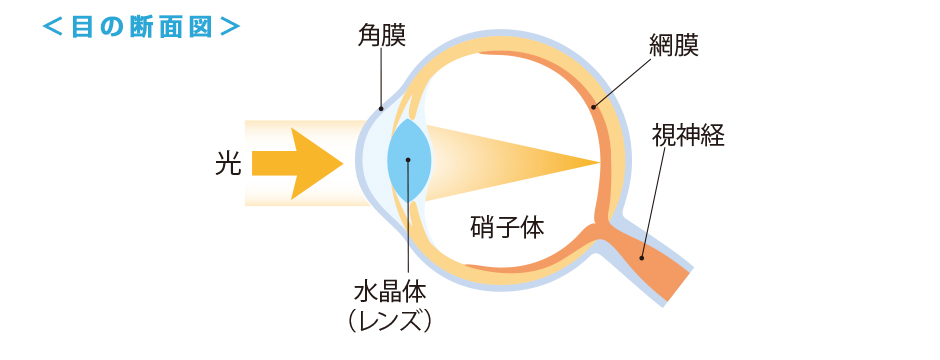

目の見える仕組み

まず、目の見える仕組みから簡単に説明します。外から入ってきた光は角膜、水晶体、硝子体などの部位を通過し、網膜で結像し、視神経を通って脳に伝わって、いわゆる「見える」状態になります。

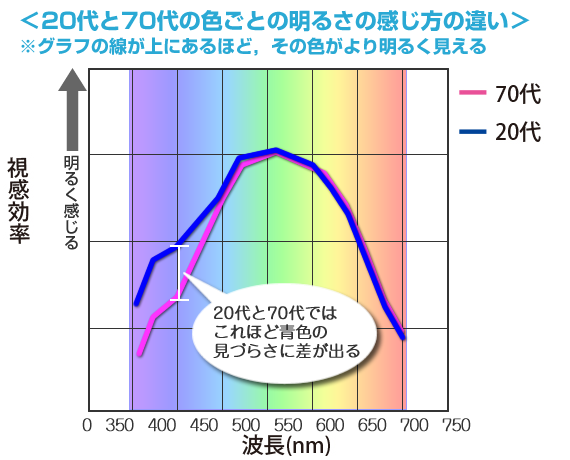

① 水晶体の褐色化

カメラでいうレンズに相当する水晶体が、年齢を重ねると誰でも褐色化(黄色化)していってしまいます。これによって、水晶体を通り抜けることのできる光の量が少なくなり、網膜に達することのできる光が若年層に比べて少なくなってしまうのです。特に、青みの強い色は暗いところでは見えにくくなります。

特に青みが強い色(短い波長の350~450nmあたりの色)が水晶体を通り抜けにくくなったり、網膜の細胞の感度が低下することによって、同じ明るさの光を見ても、若年層に比べて高齢者は暗く見えることがわかっています。

※視感効率とは、“同じ強さの光を受けた場合の明るさ感の度合い”のこと。

(『高齢者運転適性ハンドブック』社団法人自動車技術会 2005年)をもとに編集部で作成

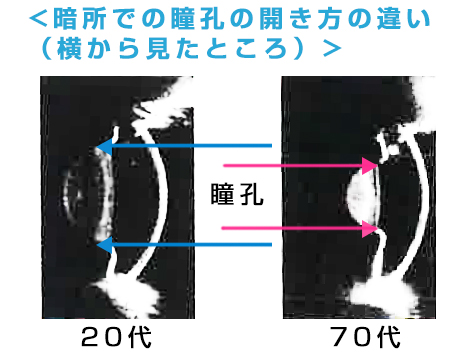

② 老人性縮瞳(ろうじんせいしゅくどう)

暗いところでは、少ない光をできるだけ効率良く取り込めるよう瞳孔が開き、よりよく見えるようにしています。

ところが年齢を重ねると暗いところでも瞳孔があまり開かなくなます。これを老人性縮瞳と言います。つまり、光を取り込みづらくなる場合があるため、暗いところでは若年層よりもさらにものが見えにくくなるのです。

暗いところに十分慣れたときの目の断面写真。20代は瞳孔がよく開いているのに比べ、70代では十分に瞳孔が開いていないのがわかる。

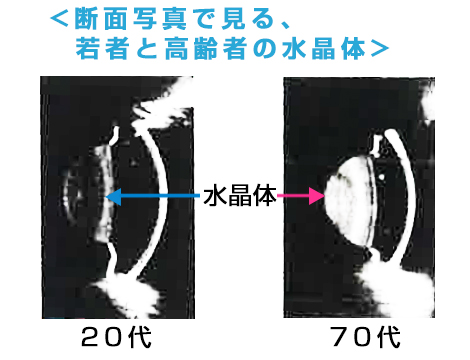

③ 水晶体の濁り

年齢を重ねていくと、若い頃は透明だった水晶体がだんだんと濁っていきます(※)。①の褐色化は、水晶体の着色でしたが、ここでいう濁りとは、磨りガラスのように見えづらくなることを指します。褐色化と濁りが平行して進むのは、ちょうど黄色い磨りガラスのイメージです。

濁った水晶体の中では光が散乱してしまい、顔を光で照らされると若年層に比べて前方が見づらくなります。

(※)症状が進んだ状態を、白内障といいます。

20代の水晶体は、透き通っているが、70代では濁っていることが分かります。

目の断面写真の出典は、橋本博、野口昌弘、平尾保、元木正典

「高齢者に及ぼすLED前照灯の眩しさに関する検討」自動車技術会論文集2007年

④ 暗闇への順応性

暗いところから明るいところへ行って目が慣れることを「明順応」、逆に明るいところから暗いところへ行って目が慣れることを「暗順応」と言います。

一般的に「暗順応」のほうが「明順応」に比べて時間がかかりますが、高齢者は若年層よりもさらに暗いところに目が慣れるのに時間がかかるようになります。

編集部まとめ

高齢者の方の目の特徴、これほど若者世代と異なるのですね。加齢とともに徐々にこうして視覚が変化している、ということをまず、覚えておきましょう。その上で、次のようなことを心がけたいですね。

○夜間外出時は、青色の服は避ける ⇒ 高齢ドライバーから見えづらいため

○夕方、早めのライト点灯 ⇒ 高齢の方は少し暗くなるだけでも、光を取り込みづらくなるため

○ハイビームからロービームへの俊敏な切り替え ⇒ 高齢者は眩惑に弱い可能性があるため

○日中、トンネルに入る前の早めの点灯 ⇒ 後続車の暗順応の遅れがあっても、自車を認知してもらうため