反射材を生み出した会社・3M

馬車から車にモビリティの主役が変わりつつあった米国、一日中よく見える標識が必要とされていました。1920年代には、文字の輪郭にガラスやプラスチック製の「反射ボタン」と言われるものを埋め込んだ標識が登場します。しかし、これは、ボタンのせいでかえって文字が読みにくくなったり、ボタンが外れてしまったり、と視認性・耐久性ともに問題を抱えていました。

そんな中、3Mが反射材製品の開発に着手します。3M製の反射材製品は、両面テープの一方にガラスビーズを塗布したもの。紙やすりやマスキングテープで培った接着接合技術やコーティング技術を応用したものでした。こうして1939年のミネソタの高速道路で、初めて3Mの反射材シートを使った道路標識が立てられたそうです。

ということで、夜の道路標識がドライバーに明るく見える秘密、それは反射材のおかげなのでした。

長くなってしまいましたが、そんなわけで、反射材のお話の始まりです。

本社受付前には「3M」の大きなロゴボードが。左からトラフィックセーフティ・セキュリティ事業部の薄井弘之さんと山下正俊さん。それに広報ご担当の鵜飼春菜さん。

スリーエム ジャパンさんの会社案内で見つけた「元素周期表?」。3Mの技術領域を示すものなのだそうです。反射材だけではなかったのですね! とても覚え切れません。

スリーエム ジャパンさんの会社案内で見つけた「元素周期表?」。3Mの技術領域を示すものなのだそうです。反射材だけではなかったのですね! とても覚え切れません。

あなたの身近でキラリ輝く反射材

『反射材』というと、あまりイメージが湧かないかもしれませんが、実は、とっても身近なものです。たとえば、道端でよく見かける「止まれ」「学校あり」などの道路標識、これも反射材です。みなさんも、生活の中で何気なく目にしていますよね。自転車のペダルや後輪の部分にも、反射材が使われています。足を置く部分なので普段気に留めることはないかもしれませんが、ぜひ見てみてください。さらに、ランドセルやバッグ、スニーカーなどにもよく使用されています。実は反射材が使われているアイテム、持っていたりしませんか?

ほかにも、「100m先工事中」といったような、道路工事現場で安全性を高める『保安工事用製品』や、トラックの後部などに備えられていて事故防止に貢献する『車両用製品』。交通整理を行う方が着ているベストや消防士の消防服、また、パスポートのデータページなど、さまざまな場所に反射材は使用されているんですよ。

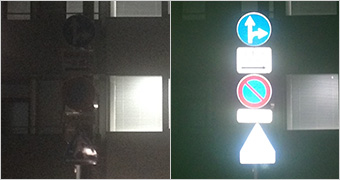

誰もが目にしたことがある道路標識。フラッシュを焚いて撮影すると、ほら、こんなに光ります。

夜間作業などで視認性を高める反射材がついたベスト。

偽装を防止するため、約60か国のパスポートのデータページにも反射材が使われています。何もないように見えても、フラッシュ撮影すると浮かび上がりました。残念ながら、日本のパスポートには使われていません。

反射材はなぜ光る?

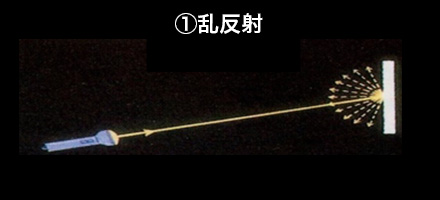

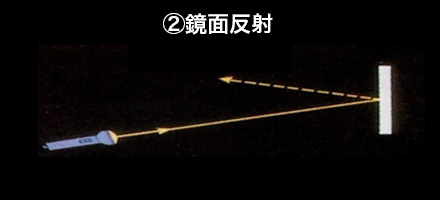

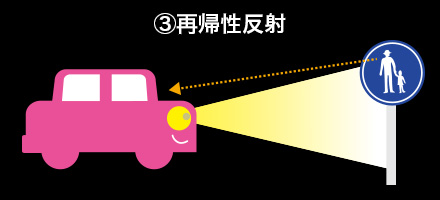

それでは、どうして反射材は光り輝いて見えるのでしょうか? もちろん、反射材自身が光を出しているわけではありません。そもそも「反射」とは光を跳ね返すことを意味しますが、その光の跳ね返し方には、『乱反射』と『鏡面反射』、『再帰性反射』の3種類があります。反射材を使用している標識は、ヘッドライトの光を光源の方向へ戻す再帰性反射をするため、ドライバーから見ると明るく光って見えるのです。

- 光源の明かりをあらゆる方向に分散して反射

- 一か所(ある箇所)での反射光の見える明るさは弱い

- 通常の物体で見られる反射

- 入射角と反射角が同じになる反射

- 反射光は強いが、光源方向に戻らない

- 鏡で見られる反射

- 光源に対して反射光が戻る反射

- 反射光は強く、かつ光源に戻るので、交通安全施設に多用される

再帰性反射を起こす仕組み

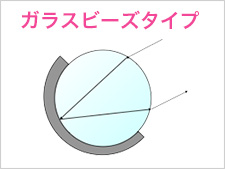

ガラスビーズタイプでは、図のように、まず光はガラスビーズに入るときに表面で屈折してからガラスビーズ内で鏡面反射します。そして、ガラスビーズを出るときに再び表面で屈折し、入射した光と平行に光が返る仕組みです。夜、車で走っているときに、猫の目が光る現象に遭遇したことはありませんか?これと同じ仕組みを利用しているのが、このタイプです。

ガラスビーズタイプでは、図のように、まず光はガラスビーズに入るときに表面で屈折してからガラスビーズ内で鏡面反射します。そして、ガラスビーズを出るときに再び表面で屈折し、入射した光と平行に光が返る仕組みです。夜、車で走っているときに、猫の目が光る現象に遭遇したことはありませんか?これと同じ仕組みを利用しているのが、このタイプです。

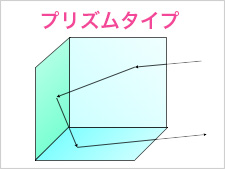

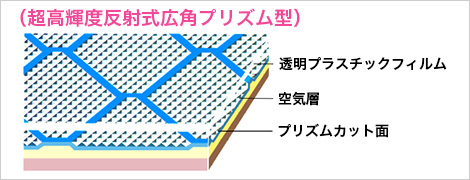

プリズムタイプは、プリズムの形に三角形のものと四角を組み合わせたもの(フルキューブ)の2種類があり、どちらの形も面で光を反射し、光源と同じ方向に光を返しています。フルキューブの方がより広角に光を返すことができるため、反射材として優れています。反射材は光源に光を返しますが、ヘッドライトと目線の高さは多少異なるため、より広い範囲に光が返る方が、ドライバーによく標識が見えるのです。

プリズムタイプは、プリズムの形に三角形のものと四角を組み合わせたもの(フルキューブ)の2種類があり、どちらの形も面で光を反射し、光源と同じ方向に光を返しています。フルキューブの方がより広角に光を返すことができるため、反射材として優れています。反射材は光源に光を返しますが、ヘッドライトと目線の高さは多少異なるため、より広い範囲に光が返る方が、ドライバーによく標識が見えるのです。

より明るく進化!反射材のヒストリー

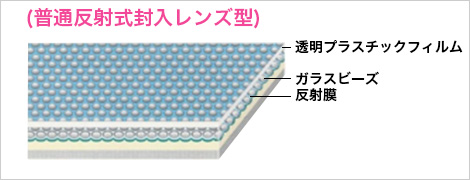

- 60年以上前に開発された反射シートの第1世代

- 再帰性反射するガラスビーズを無数に敷き詰めたもの

- 安価だが、耐久性や明るさが低い

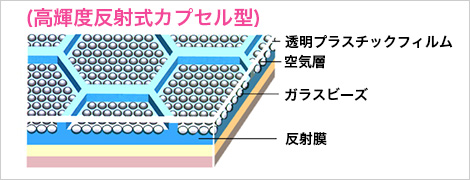

- 「封入型」を改良し、プラスチックフィルムとガラスビーズの間に空気層を設け、プラスチックフィルムによる光の屈折が影響しないようにした

- 耐久性や明るさが封入型の3倍ある

- 現状、道路標識を含め広く普及している

- カプセル型から更なる視認性向上を目指した製品で1990年代に入ってデビュー

- 脱ガラスビーズによりカプセル型と比較して反射性能は3〜6倍

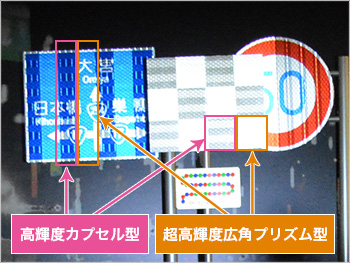

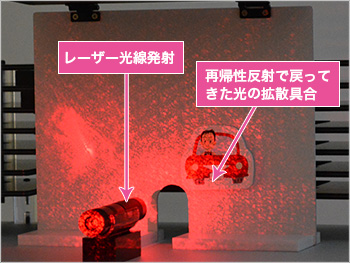

こんな装置とミニチュアを使って、「超高輝度広角プリズム型」と「高輝度カプセル型」の明るさを比較!

「超高輝度広角プリズム型」の方がより明るく光っていることがわかります。

今度は光の拡散具合をチェック。レーザー光線を発射すると、「高輝度カプセル型」ではこのくらいの範囲で光が反射されました。

「超高輝度広角プリズム型」で試してみると、より広い範囲に光が戻ってきました。こちらのほうが、ヘッドライトとドライバーの目までの距離が離れていても、ドライバーに明るく見えるということになります。

100年の叡智で反射材を使ってみよう!

夜間、ヘッドライトを下向きにした場合にドライバーが歩行者を視認できる距離は約26m〜約38m。これに対し、反射材を着用している場合は、少なくとも約57mは視認性が確保されるそうです。※38mと57m。この距離の差は意外と大きいのです。たとえば時速60kmで走っている車の停止距離は約44m。事故になるかならないかを分けるのが反射材なのですね。

※数字は日本反射材普及協会より

さて、そんなわけで反射材について、100年の叡智を持つ3Mさんに教えていただいた『おすすめの使い方』をいくつか紹介しちゃいます!

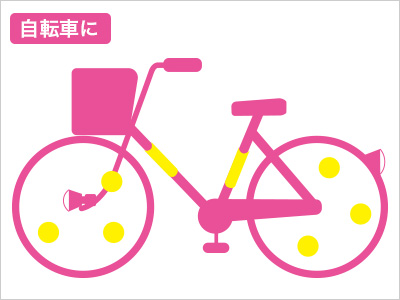

自転車は、車のボディのように光の当たる「面」が少ない乗り物。自転車側面からの被視認性も良くありません。そこで、車輪のスポークやフレーム部分に反射材をつけて被視認性をアップし、事故から自衛したいですね。

自転車屋さんなどで購入できます。

車庫の背後にも反射材をつければ、どこが壁だか一目瞭然。暗い車庫だと、バックランプの明かりでも十分反射材は存在感を示してくれます。

ホームセンターにはさまざまな種類の反射材が。用途に合わせて購入を。

ロービームでもドライバーに存在を感じてもらえるよう、反射材は低い位置につけるのが効果的。靴の後ろや裏につけると、動きも出てドライバーにもしっかりアピール!(でも靴の裏は取れやすいかも)

反射材は、ロービームでも反射できるように、低いところにつけると被視認性はアップします。夜、ペットと散歩をする場合には、首輪などに反射材を貼っておくと、低い位置でペットの存在もドライバーに伝わって一石二鳥ですね。

反射材が織り込まれたリードも、ペットショップなどで手に入ります。

また、JAFナビでは光るグッズを特集しています。気になった方はぜひのぞいてみてくださいね。

http://www.jaf.or.jp/memship/temp/reflection/hanshazai.htm

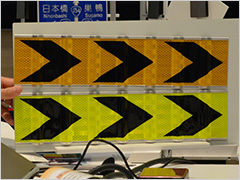

まずは、標識の色。同じ黄色でも、蛍光色を使ったほうが明るく見えますね。朝方や薄暮時など視認性が低下した環境で威力を発揮します。

2つ目がカーブなどでよく見る矢印マークの反射材。ただの平面でなく、凹凸をつけることによって、正面から来た光を効率よくドライバーに返すことができます。見比べると、違いは歴然ですね。