光軸チェックで見るべきポイント、“カットオフライン”とは?

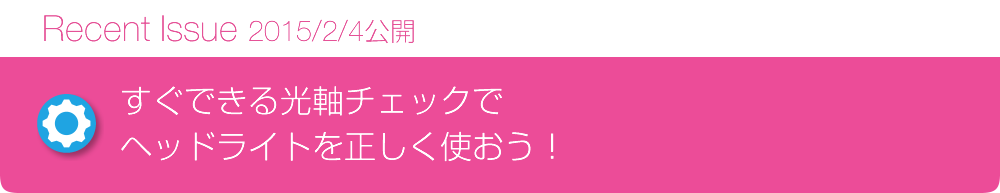

ヘッドライトには、ハイビームとロービームの2種類があります。夜間の走行時、ライトはハイビームにするのが基本ですが、前走車がいたり、対向車とすれ違うときには、ロービームにしなければなりません。ロービームは、正式な名称は「すれ違い用前照灯」。対向車や前走車を眩惑しないよう、上方向を照らす光がカットされています。このカットされた部分と照射部分の境目を『カットオフライン(明瞭境界線)』と呼びます。写真は、車から前方2mのところにある壁を、ハイビームとロービームで照らしてみたものです。違いは歴然ですね。

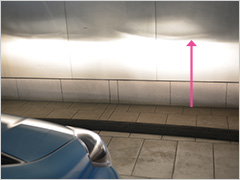

ハイビーム

ハイビームで壁を照らした様子。前方の壁全体が明るく照らされました。

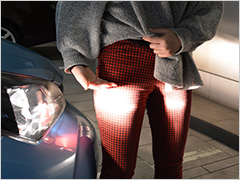

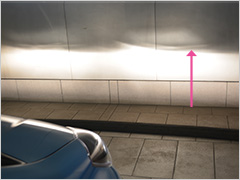

ロービーム

ロービームで壁を照らしたようす。ハイビームと比べると、上方向を照らす光がカットされているのがわかります。ちなみに、対向車がまぶしくないように右側が低くなっています。

ロービームが水平より上を向いていると…?

このカットオフラインはヘッドライトの地上高よりも下にくるよう調節されているのが正しい状態。通常は、1%程度、下向きになるように調整されています。つまり、10m前方に行くごとに10cm下に下がる状態です。ところがロービームの光軸がずれ、カットオフラインがヘッドライトの高さより上を向くと、遠くに行くほど高い位置を照らすため、対向車のドライバーの顔を照らしてしまい、眩惑させやすくなってしまいます。眩惑させないためには、ロービームの光軸を意識することがとても大切なのです。

バルブを交換したときや、「なんかライトが上を向いているなあ」と違和感を覚えたときは、次の方法を使ってチェックしてみましょう!

手軽にできちゃう『光軸チェック』

『光軸のチェックって、なんだか難しそうだな…』と思った方もいるかもしれませんが、方法は至ってシンプル。誰でも簡単に行うことができます。

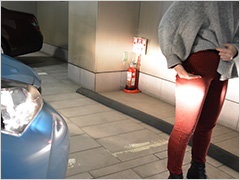

まず、体の一部にカットオフラインを映し、指で押さえます。そのまま車から5m、だいたい車1台分くらい遠ざかってください。カットオフラインが指で押さえた位置よりも5cm下に来ていれば、光軸は問題なしです。チェックは平坦なところで、車の中に重量物を置かずに行ってくださいね。

カットオフラインが指で押さえた位置よりも上に来てしまった場合、すぐに整備工場やディーラーに相談しましょう!

しかしながら、正しい光軸の車でも、乗車状況や積載量によって車の姿勢が変わり、カットオフラインが上を向いてしまうことがあります。これを防ぐための装置が『レベライザー』です。

身体に映したカットオフラインを指で押さえます。写真では、ちょうど右手のところにカットオフラインが来ています。 指で押さえたまま、車から離れていきましょう。このとき、離れた距離の1%の長さ分、カットオフラインが下にきていればOKです。写真では、右手の上にあったカットオフラインが、少し下に下がっていますよね。

指で押さえたまま、車から離れていきましょう。このとき、離れた距離の1%の長さ分、カットオフラインが下にきていればOKです。写真では、右手の上にあったカットオフラインが、少し下に下がっていますよね。

『レベライザー』ってなに?

レベライザーは上を向いたロービームの照射方向を下に調整するための装置のことで、平成18年以降に製造された車から自動(オート)または手動(マニュアル)式のレベライザーの装備が義務化されています。

マニュアルレベライザーのダイヤルは運転席周りにあり、『いったい何なんだろう?』と思われがちなダイヤルがレベライザーです。触ったり、操作してみたりしたことはありますか? 昼にダイヤルを操作しても何も変化がないように思えますが、夜に壁を照らしたり、信号待ちのときに前走車のバンパーを照らしてダイヤルを操作すると、自分のライトのカットオフラインの変化がよくわかります。

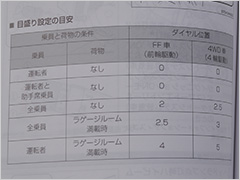

レベライザーの説明ページ。車の取扱書に記載されているので確認してみてください。たいてい、乗車状況に対して、ダイヤルをいくつに設定すべきかが記載されています。

いろいろなレベライザーのダイヤル。運転席付近にあるので、チェックしてみましょう。

ダイヤルを0にあわせたときのカットオフライン

ダイヤルを5にあわせたときのカットオフライン。ダイヤルを0にあわせた時と比べてカットオフラインが下がっているのがわかります。

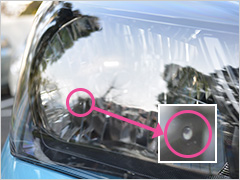

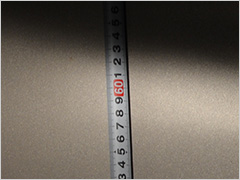

まず、ヘッドライトのバルブの高さを確認。写真では分かりづらいですが、よく見ると、ランプカバーに透明の丸ポチがついています。これがこの車のバルブの位置です。この車の場合、地上高75cmでした。

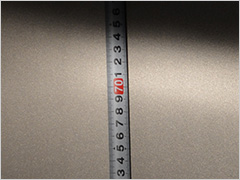

2m先の壁にロービーム発射!ダイヤルは0です。すると、大体地上から73cmくらいのところにカットオフラインが来ていました。バルブの高さから2cm下がっていますので、きっちり1%下向きになっていますね。

続いて、ダイヤル5にあわせてみました。すると、カットオフラインは地上から63cmでした。もし、ダイヤル5が推奨される乗車条件でダイヤル調整をしなかったら、10cmも上向きになってしまいます。これは、たった9mしか離れていない対向車も眩惑してしまうくらいの上向きです。

※この計算は、ダイヤル5が推奨される乗車条件のときに、ダイヤル5にすると1%下向きが保持されると仮定した場合です。

レベライザーによるカットオフラインの変移する様子

取扱説明書を見ながら、ダイヤルの位置や使い方をぜひ確認してみてください。

乗車人数や積載重量によって調整したり、対向車を眩惑している可能性を感じたら下向きにするなど、状況に応じて賢く使いこなしましょう!

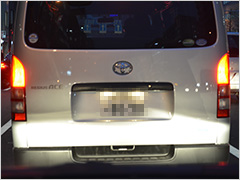

信号待ちなどで、前走車に照らされるカットオフラインを見ながら調整してもいいですね。前走車をダイヤル0で照らしたときのカットオフライン。

前走車をダイヤル5で照らしたときのカットオフライン。ダイヤルを0にあわせた時と比べてカットオフラインが下がっているのがわかります。

前走車をダイヤル5で照らしたときのカットオフライン。ダイヤルを0にあわせた時と比べてカットオフラインが下がっているのがわかります。

一言で『ヘッドライト』といっても多様化しているライトの種類。これを次回の更新で詳しくご紹介します!