今回は見たことあるけど詳しくは知られていなそうな灯火類にまつわる話をクイズ形式でお届けします!

ちょっと難しいよ〜!

- 走行用前照灯とは、ハイビームのことで100m先まで照らすことができる。

- 走行用前照灯とは、ロービームのことで40m先まで照らすことができる。

- 走行用前照灯とは、ハイビームのことで40m先まで照らすことができる。

- 答えはこちら!

- 正解は「1」です。

「走行用前照灯」については、ドライバーにおなじみの「道路交通法」ではなく、「道路運送車両法」に基づいた「道路運送車両の保安基準」という国土交通省令に定められています。それによると、走行用前照灯とはハイビーム(上向きヘッドライト)のことで、100m先まで見えなければならないことになっています。

それに対して、ロービーム(下向きヘッドライト)は、「すれ違い用前照灯」といい、40m先まで見えなければならないことになっています。

道路交通法と道路交通法施行令からは、通常時は走行用前照灯を使い、対向車や前走車を眩惑する可能性があるときは、すれ違い用前照灯へ切りかえたりして走行する必要があることが読み取れます。

とはいっても、都市部を走っていると、常に前走車がいたり、対向車とすれ違ったりすることがほとんどで、ハイビームにできる機会は滅多にないでしょう。結果、ロービームで走ることが多くなってしまうのですが、その際も安全に停止できる速度で走ることが大切です。また、ハイビームで走行しているときも、他者を眩惑する可能性があるときはこまめにロービームに切り替えることを忘れないようにしましょう。

- 通常はロービームで照射し、先行車や対向車がいなくなるとハイビームに切り替わる装置。

- 先行車や対向車の状況に応じて自動的にハイビームとロービームを切り替える装置。

- 通常はハイビームで照射し、先行車や対向車がいる場合はその部分だけ光をカットする。

- 答えはこちら!

- 正解は「2と3」です。

2は、「オートマチックハイビーム」などと呼ばれ、カメラで明るさや先行車、対向車の存在等を総合的に分析し、ハイビームとロービームを自動で切り替えてくれる装置です。2009年くらいから世に出始めました。

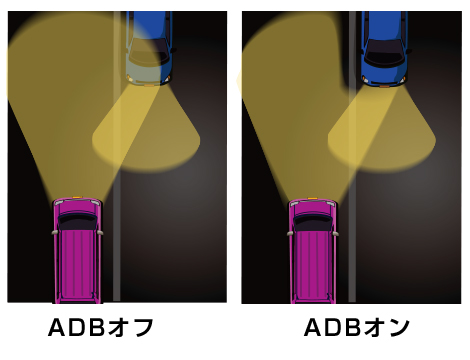

そして、3はADB(自動防眩型前照灯)と通称され、対向車や先行車などの存在を検知すると、その部分だけ遮光することで、ずっとハイビームのまま走れるというスグレモノなのです。ちょうど図のようなイメージです。

従来のハイビームは、対向車や先行車を眩惑してしまうので、ロービームにする必要がありました。一方、ADB装備車のハイビームは、対向車や先行車を検知すると、その部分だけ遮光するのでロービームにする必要がなくなります。遠くまで明るく照らして走行できるので、安全性が高まります。

- フォグライトという霧用の灯火

- デイタイムランニングライトという昼間専用のライト

- 特に用途を決めていないアクセサリーライト

- 答えはこちら!

- 正解は「全部」です。

1のフォグライトはヘッドライトより低い位置に取り付けられ、霧などでヘッドライトの光が拡散して視界がホワイトアウトしてしまうときに、車の足元のほうから照射することで視界を確保するよう設置されたライトです。

2のデイタイムランニングライトは本来、昼間の被視認性(見られやすさ)を上げるためのライトです。

諸外国では点灯を義務付けられている国もあるなどポピュラーなライトとされています。ところがこのライトは、日本国内では明るすぎて、そのまま使うことはできません。昼間点灯による被視認性の向上を目的とする諸外国では明るいでいタイムランニングライトとして、国内では照度を下げたアクセサリーライトとしての扱いになります。

3は、一定の明るさ以内であれば、飾りとしてライトをつけても良いことになっています。昼間の被視認性も多少向上するライトです。

- 緯度や気象条件の違い

- バイク(昼間点灯実施中)への配慮

- バッテリーへの負荷(寿命や燃費面への影響)

- 答えはこちら!

- 正解は「1と2」です。

昼間専用のライト(DRL=Daytime Running Light)は北欧諸国など高緯度帯の国から義務化が始まりました。

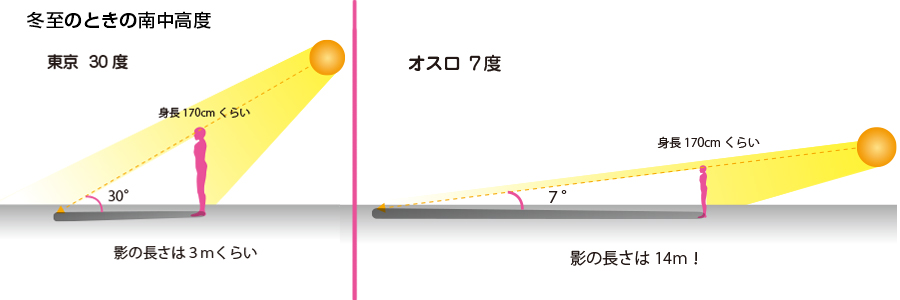

たとえばノルウェーの場合、冬至のころの南中高度は7°弱。東京ではどんなに低くても30°、高緯度の札幌でも23°くらいです。7°ってどれくらいだと思いますか?ほぼ正面から太陽の日差しが顔を照らすような感じでしょうか。また、冬至の日照時間もノルウェーでは5時間40分程度しかなく、日の出が9:30くらいで、15:00過ぎるともう日没です。晴天ならまだしも、曇りの日で太陽が7°までしか上がらなかったら、本当に終日薄暗いのでしょうね。

2のバイクへの配慮という側面も自動車先進国でバイクの普及率の高い国(日本やイタリア)では影響がでてきます。日本では、1998年からバイクの終日点灯が義務付けられています。それは車に比べて投影面積が小さく、交通シーンの中で目立たなくて危険なので、バイクだけは昼間からライトを点けて目立たせましょうということになりました。そこに、車まで昼間点灯をしてしまうと、バイクが目立たなくなってしまうことになってしまうのです。

3のバッテリーへの負荷は、バッテリーやオルタネータの性能が飛躍的に向上しているので、ほぼ影響はないといえるでしょう。燃費への影響はハロゲンライトで8%と若干懸念されますが、今後LED化が進むと2〜3%とごくわずかとされます(自工会調べ)。

※南中高度とは、太陽が最も真南に来て、最も高く上がったときの、地平線との角度を指します。日本など北半球では、夏至の日が最も高く、冬至の日が最も低くなります。

- 対向車の陰のバイクに気をつける。

- 夜なので、昼間以上にしっかりと目視で周囲を確認する。

- ヘッドライトで照らされていない範囲も、特に注意して確認する。

- 答えはこちら!

- 正解は「全部」です。

特に、1.は典型的な事故パターンで、右折しようとしたら対向車の陰に隠れていたバイクが残っていた、ということは昼間でも良くあります。夜間だと、バイクのヘッドライトが車のヘッドライトにまぎれやすくなるので、より注意が必要です。

また、2.も交差点はそもそも危険がいっぱい。夜間であれば、見える範囲は狭くなり、隠れた危険を発見するのも困難になります。右折時は闇にまぎれた横断歩行者を見つけ出してやる!くらいの意気込みで目視したいですね。

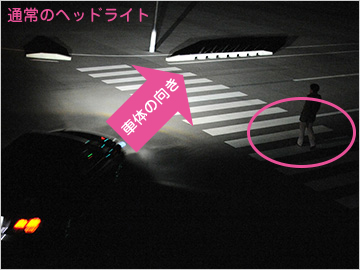

そして、3についてです。ヘッドライトは、見たいところを照らしてれない、ということをみなさんは意識したことがありますか? それは、車のヘッドライトとは、車体の正面をまっすぐに照らします。なので、図のように曲がろうとする先にいる歩行者や自転車などは照らせない、という特性があるのです。だから、2.のように、ライトで照らしていない範囲の歩行者の発見が重要になってきます。

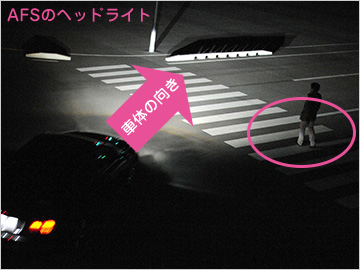

最近、AFSというシステムが普及してきました。高級車を中心に搭載されているもので、Adaptive Front -lighting Systemの略称です。これは車のハンドル操作に連動してヘッドライトの照らす範囲を変えてくれるライトです。この写真は、JAFユーザーテストで行った写真です。このように、進行方向を照らしてくれるライトで夜の市街地の右左折がより安全になる技術も出て来ています。

ヘッドライドが届かない範囲にたくさんの危険が潜んでいます。

通常のヘッドライトは車の正面を照らすので、右から来る歩行者は照らされていません。

AFSはハンドルを回した方向に照らされる範囲が移動します。上の写真で見えなかった歩行者の存在も、いち早く確認できますね。